この文章について

この文章は、吉本隆明の「言語にとって美とは何か」と「心的現象論」を深掘りすることから始まる。吉本の文章はその難解さでしばしば言及されるが、シャノンの情報理論とタルヴィングの記憶理論を用いて、吉本の理論を現代科学の理論の枠組み内で解釈し直す試みが行われる。

情報理論は、情報の伝達と処理の効率性に注目する。吉本が言語における「美」を探求する際、この伝達の効率性や情報の独自性と新しさが重要な役割を果たすと解釈される。一方、記憶理論は、人が情報をどのように記憶し、再利用するかに焦点を当てる。吉本の「心的現象論」では、この記憶の過程が言語表現と深く関わっていることが示される。

議論の根幹になるもの

論文の導入部を構築するに当たり、吉本が試用した二つのグラフとそれらの数式化から始め、その後で吉本の文章の特徴について考察することとする。吉本の著作におけるこれらのグラフは、彼の思想や理論を視覚的に理解する上で象徴的な役割を果たしている。これらのグラフを数学的に分析し、その背後にある論理構造を明らかにすることで、吉本の思考パターンや理論の深層を探る。

まず、吉本によって導入されたグラフの数式化について詳細に分析する。これらのグラフは、特定の理論的概念や関係性を表現するために設計されており、その数式化は吉本の理論が持つ内在的な論理性と方法論を明示する。数式化のプロセスを通じて、グラフが示す理論的関係性や動態が数学的にどのように定義され、解釈されるのかを検討する。この段階では、グラフと数式が示す理論的洞察に焦点を当て、吉本の技法の核心に迫る。

「言語にとって美」グラフ

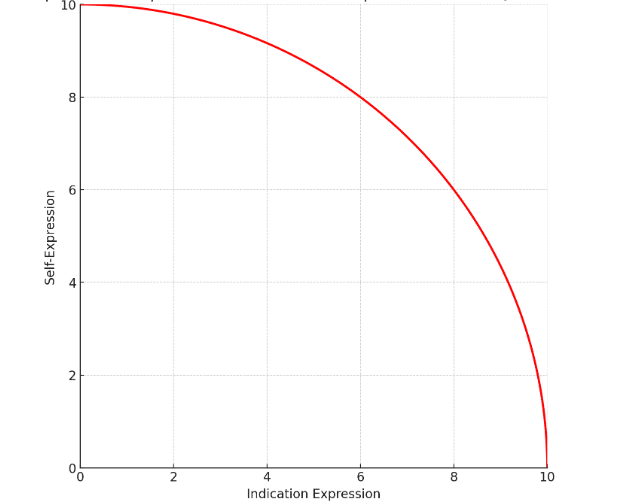

導入される最初のグラフは、直交座標系と極座標系を基に構築されており、縦軸に自己表出、横軸に指示表出を目盛りとして持つ二次元のグラフである。このグラフは、吉本の理論の視覚的表現として、彼の思想の理解上印象的な要素を提供する。また、極座標系においては、感嘆詞から名詞までが並ぶ特有の座標系が展開され、言語の表現形態とその背後にある意味(価値)の構造を示唆している。

自己表出の極限にあるものが感嘆詞で、指示表出の極限にあるのが名詞となっている。吉本のグラフは極座標系に基づいた指向性を持っていると考えられる。また、補助線の関係から、自己表出性と指示表出性には一定の関係性があり、自己表出性が指示表出性と同じ度合いになったところで形容詞的な品詞が現れる。1960年代後半以降、まるで熱にうなされたように、吉本隆明の技法に関する方法論は、上記の表出性の座標系をいったりきたりするように見える。一方で、理論は難解とされ「日本思想界の巨人」といった触書もつくようになる。

「心的現象」の同じアプローチは六年後の心的現象論でも活用される。一見、自己表出=時間制、指示表出=空間性という一般化を行い論を展開していったようにも見えるが、個々でで利用されるグラフの微妙なゆがみや、入眠や覚醒のオンオフなどもあいまいになっており、いわゆる「より難解」になっている。もし、吉本空間が勝手にこしらえて勝手に理屈づけされただけのものだとするならば、その世界において議論があったとしてもたいてい作った人のいいようにあしらえるだろうし、かりにそのような独善的な世界の理屈を紙に書き起こしたとしても、意味がよくわからないし、文章のてにをはを修正されて終わるだろう。一体どうしてこのようなことが起こったのだろうか?

夏目漱石の文学論

吉本が60年代後半から高らかに勝利をうたったこの表出モデルは、二元論的なモチーフを無理やり直交座標系において表現を任意にプロットしただけのように見える。そして、同じような、情感と意味を二元論的にモデリングした文学者として、夏目漱石がいる。漱石の文学論では、情感を小文字のf、意味を大文字のFとして、小説その他の芸術を語っている。いわゆるこれは、当時英国で全盛期だったアブダクションの一種だろう。

本当はどうしたほうがよかったのだろうか?

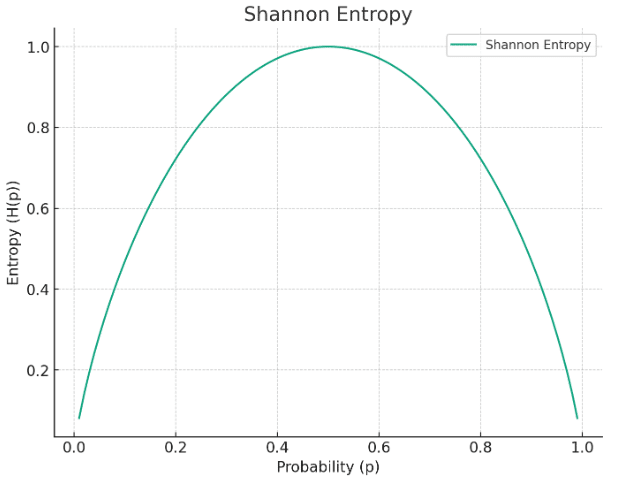

情感と意味の二元論を一つの物差しの上におかずに、二つの異なる軸として語ろうとする。実際何を念頭にしていたかの推論とする前に、似たような座標系は、じつはある程度身近なところで活用されている。それはシャノンのエントロピーに関するグラフである。

ここでは確率(確かさ)を横軸に、エントロピー(可能性)を縦軸に置いている。シャノンの方法論の「勝利」があるとするならば、通信(作品)の発信者としての著者を送り手と受け取りてとしてモデリングした点にある。原初において、神をも名付けようとする人間の業や想いその他を、とりあえず横においといて、情報の送り手と受け手というモデルの元、情報の可能性において図式化すると、係数はごぶごぶのところで可能性がマックスになる。

1948年にシャノンによってまとめられたこの考え方に、漱石の二元論をいれてサルトルの実存性を引くと、おそらく芸術に関するエントロピーの議論が生産的に行われるだろう。

本当は、何がしたかったのか?

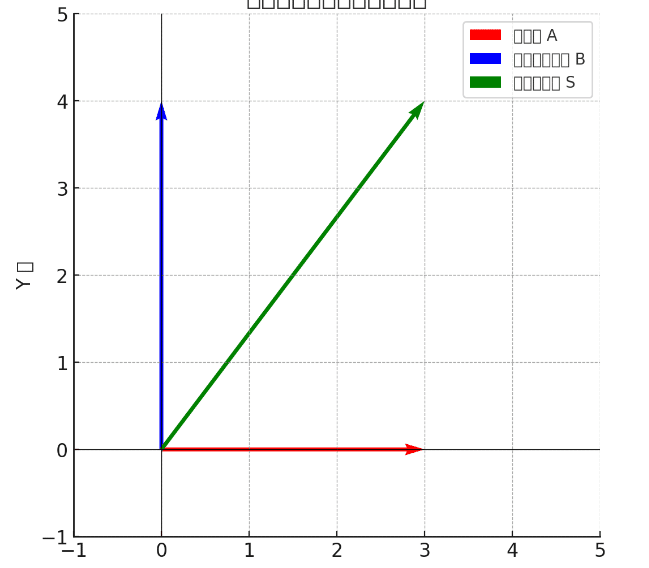

吉本空間からシャノンをぬいて、さらに漱石の二元論もぬいて、言語も精神も、なにもかもなくしたら、サルトルの実存しか残らないのだろうか?おそらく吉本が勝利をかかげたかったのは、弁証法の空間化のようなものだったと考える。

テーゼを横軸、アンチテーゼを縦軸においたとき、吉本劇場とも見て取れる魂の逡巡は、きれいに様々な軌道として見て取れる。

ここではベクトル和をシンテーゼとして考えたが、難解といわれる吉本空間の言語生成エンジンには、様々なバリエーションがあるようにも見える。確かに、この方向で、言語のみならず理論の骨子がまとめられたとするならば、60年代もなんとなく落ち着きを取り戻せるようにも思える。

これからどうしたらいいのか?

空間性や時空にお互いで誤解があったとしても、夏目漱石が二元論的に芸術論をとらえて、それを吉本が「空間の弁証法」として、テーゼとアンチテーゼの直交空間を問題提起した、と考えられるなら、たとえ二人の日本文芸家が、手前みそのアブダクションで議論をおこしたとしても、寄りかかれるよすががあるように思える。論理が破綻したり手前勝手だとしても、それぞれの作家の「おもしろさ」が損なわれることがない。

実際、自己表出を思い込み、指示表出を客観的事実、とするならば、例えば吉本のてにをはが合っていないなどは、多少の思い込みが過ぎる、で情報としてはちゃんと五分五分の可能性で伝達される。

また現在においては、多目的のデータセットから、任意の目的にかなった推論や帰納的なアプローチがかなり盛んになっているので、それをたとえば吉本的削減空間とか、漱石的削減空間としてモデル化することも、難しいことではなくなっている。